フィードバックを乗りこなす:デザイナーのための戦略ガイド

Jul 15, 2025

デザイナーとしてよく直面するのは、「みんながデザイナーではないけれど、誰もがデザインについて何かしら意見を持っている」という現実です。デザインは見た目だけではないと分かっていても、どうしてもそのビジュアルな側面が目につきやすく、誰からでも批評やフィードバックが集まりがちです。多くの場合、ステークホルダーは自分の専門分野からフィードバックをしてしまい、デザインの考え方とは違う視点で話が進むこともよくあります。

このため、フィードバックは最良の場合でもあまり参考にならず、最悪だとデザイン作業に悪影響を及ぼすことも少なくありません。「いいスタートだね」「別の案を試してみよう」「これはあまり好きじゃないな」などと言われた経験はありませんか?こうした言葉は、どれも主観的な感情に基づくフィードバックの典型例で、明確で実行可能なアドバイスにはなりにくいものです。

また、「ロゴをもっと大きくして」や「色を○○に変えて」など、よく耳にするリクエストもありますよね。こうした指示は、話し手が自分の意図をうまく言葉にできないときによく出てきます。そのまま受け入れてしまうと、デザインの質が下がってしまうことも。シンプルに見えるデザインほど、実はたくさんの文脈や意思決定が積み重なってできているものです。文脈やデザインの知識が足りないと、全体を見ずに部分的な解決策に走りがちです。

デザイナーが受け取るフィードバックの多くは、次の2つに分けられます:

- 主観的フィードバック (Subjective) — 感情が中心で、論理的な理由がはっきりしないもの

- 処方的フィードバック (Prescriptive) — 意図や背景が曖昧なまま、具体的な解決策だけを指示するもの

では、こうしたフィードバックにどう向き合えばいいのでしょうか?もちろん、みんなに良いフィードバックの仕方を教えることもできますが、最終的にはデザイナー自身がフィードバックのやりとりをより良くしていく必要があります。よくある課題へのアプローチを分かりやすく整理し、より良いフィードバックの会話を生み出すコツを見ていきましょう。

主観的フィードバックの乗りこなし方—ロジック構築

主観的フィードバックは、ステークホルダーが論理的な理由を示さず、感情的な反応だけを伝えてくるときに起こります。正直なところ、話し手がターゲットユーザーでない限り、その人の個人的な感情はデザインにとってあまり意味がありません。もちろん、デザインで感情に訴えることは大切ですが、プロセスの中で本当に役立つのは、主観的な感想ではなく、客観的で論理的な議論です。

こうした主観的フィードバックには、会話を客観的な議論に戻すことが大切です。もし相手が客観的な理由をうまく説明できない場合は、「ロジック構築」を通じて、一緒により良い方向に話を導いていきましょう。

参照点を作る:基本のロジック構築

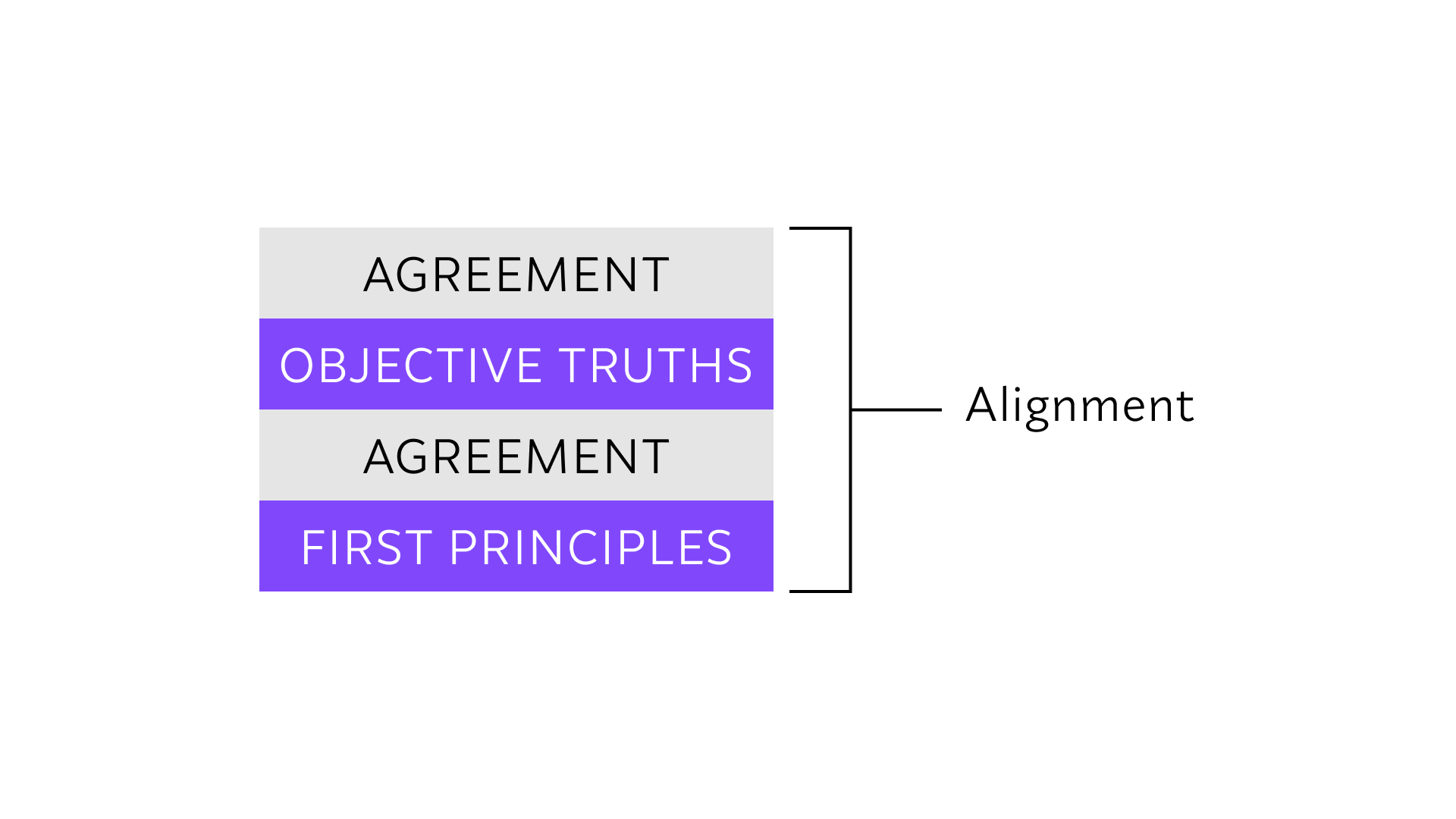

ロジック構築とは、客観的な議論を重ねて少しずつ合意を作り、明確で実行しやすいフィードバックを引き出すプロセスです。まずは会話を「ファーストプリンシプル(第一原理)」や「客観的事実」に戻すことから始めます。

ファーストプリンシプル (First Principles) とは、物事を考えるときの一番根本的な前提や事実のこと。デザインやプロダクトで言えば、ターゲット市場やビジネスモデル、独自の価値、コアユーザーのニーズなどが当てはまります。これらがビジネスやプロダクトの「羅針盤」となり、チームの行動や目的を導いてくれます。

客観的事実 (Objective Truths) は、誰の意見や立場にも左右されない、変わらない事実のこと。たとえばユーザーリサーチの結果やビジネス上の制約、技術的な限界、市場の現実などがこれにあたります。

こうしたファーストプリンシプルや客観的事実に会話を戻すのは、みんながすでに理解し、合意しているはずのことだからです。

共有理解 + 合意 = アラインメント(整合)

まずは全員が納得できる地点から話を始め、そこから今のデザインの話題へと積み上げていきます。こうすることで、会話が自然と客観的・論理的な方向に進みます。参加者も感情を一旦脇に置き、この枠組みに同意できるかどうかを考えることになります。

毎回一番基本まで戻る必要はありません。全員が合意できる直近の参照点まで話を戻せばOKです。もし合意が難しければ、さらに根本的なところまで戻ってみましょう。

例:

「私たちは[デモグラフィック]向けにXを作っていて、独自の価値はYです。ビジネスモデルはZなので、目標はユーザーにABCをしてもらうことです。」

主観的なフィードバックを受けたときは、こんなふうに促してみてください。「なぜそう感じるのかを知りたいので、一度立ち止まって“何を作っているのか”を整理しましょう。」主観的な意見にイラッとすることもあるかもしれませんが、相手の気持ちをしっかり受け止めつつ、より良いフィードバックにつなげるために会話の方向性を伝えることが大切です。

デザインロジックを紐づける

アラインメント(整合)が取れたら、話をデザインに戻します。そのためには、合意したロジック(ファーストプリンシプルや客観的事実)と、今のデザインに至った判断をしっかり結びつけて説明することが大切です。まずは「どんな課題を解決しようとしているのか」を明確にし、個々のデザイン判断を論理的に説明しましょう。

デザインロジック = 明確な課題定義に基づくデザイン判断

最低限、次のような観点でデザイン判断を説明できると良いでしょう:

- なぜこの機能や構造にしたのか(機能的な理由)

- なぜこの見た目にしたのか(ビジュアル・美的な理由)

- 今のプロダクトや他の関連プロダクトで見られる似たパターン

- 今の案に至るまでに検討した他の案やバリエーション

- 制約や課題、それがデザインにどう影響しているか

例(機能面):

「[ターゲットデモグラフィック]には[特定の課題]があるので、この機能をこう設計しました」(定義した課題を解決する要素を指し示す)

例(ビジュアル面):

「Xというビジュアルスタイルを選んだのは、[ターゲットデモグラフィック]に響くと考えたからです。リサーチの結果、[ターゲットデモグラフィック]はこうしたビジュアル要素を好む傾向がありました」(ビジュアル要素を分解し、市場の成功例を示す)

質問の再定義

アラインメントとデザインロジックを示したら、元の懸念を次のように言い換えてみましょう。「XやYが気になるとのことですが、私たちの目標やアプローチを踏まえて、なぜこれでは目的を達成できないと感じますか?」

こうすることで、会話が個人的な好みから戦略的な評価へと自然にシフトします。

まとめ

ロジック構築の流れは、ざっくりこんな感じです:

- フィードバックを受け止める:「Xについて気になる点があるんですね」

- 共通の土台を作る:「何を、誰のために作っているのか整理しましょう」

- デザインロジックを示す:「デザイン判断が目標にどうつながっているか説明します」

- 質問を再定義する:「この文脈で、目標達成にどんな課題があると感じますか?」

- 一緒に解決策を考える:「目標に沿った形で、どう改善できるか一緒に考えましょう」

処方的フィードバックの乗りこなし方

次によくあるのが「処方的フィードバック」です。これは「ボタンを大きくして」「色を変えて」など、意図や背景がはっきりしないまま、具体的な変更だけを求められるケース。こうした指示をそのまま受け入れてしまうと、デザイン全体のバランスが崩れてしまうこともあります。部分だけを見ていたり、デザイン全体を深く理解していないまま解決策を出してしまうことが多いからです。

コンサルティングアプローチ

一見、デザインに悪影響を与えそうな処方的フィードバックですが、実は多くの場合、ステークホルダーは「役に立ちたい」という善意から具体的な案を出してくれています。曖昧な主観的フィードバックよりも、具体的な方が親切だと思っているんですね。時にはうまくいくこともありますが、多くの場合はデザイナーがより良い解決策を考える余地が狭まってしまいます。

こうしたフィードバックには、コンサルタントのような姿勢で臨むのが効果的です:

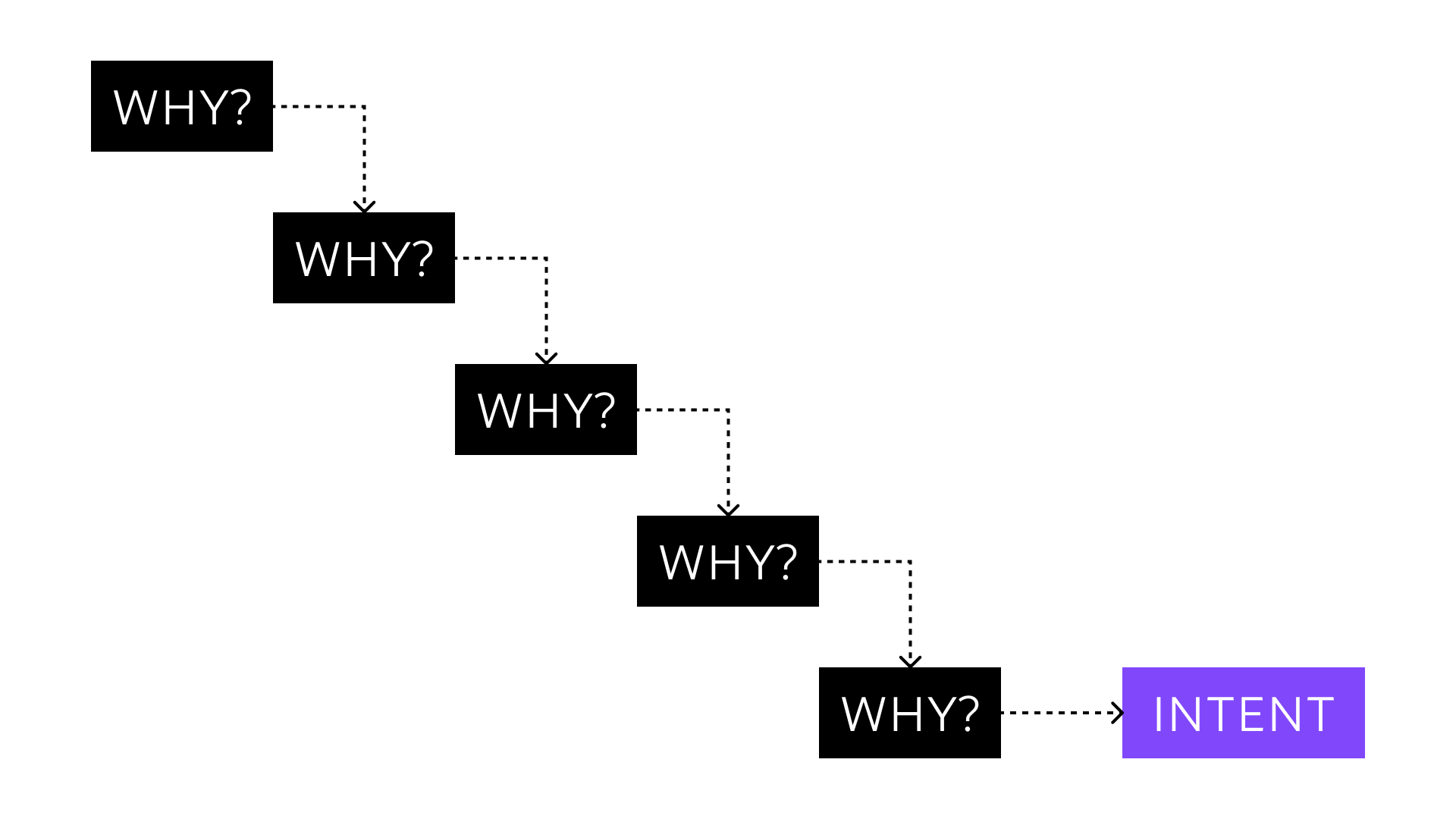

- 「なぜ?」と聞いて背景を深掘りする — その変更で何を実現したいのか、なぜそうしたいのかを理解する

- 根本的な意図を探る — まず「なぜ?」と聞き、相手の答えにしっかり耳を傾ける

- 「なぜ?」を繰り返す — 本当の意図にたどり着くまで何度も「なぜ?」を重ねる

これはトヨタの「なぜを5回繰り返す」という有名な手法が元になっています。もともとは問題の根本原因を探るためのものですが、デザインフィードバックではステークホルダーの本当の意図を探るのにとても役立ちます。このプロセスを一緒にやることで、ステークホルダー自身が意図を言葉にできたり、デザイナーが代弁できるようになります。

デザインフィードバックにおける「なぜを5回」

やり方はとてもシンプルですが、効果は抜群です。具体的な指示を受けたら、その都度「なぜ?」と聞き、答えをしっかり聞きます。その答えについてさらに「なぜ?」と聞きます。これを繰り返すことで、最終的に本当に解決したいビジネス上の目的やユーザーの課題にたどり着けます。

ポイント:

- 防御的にならず、純粋な好奇心で「なぜ?」と尋ねる

- 相手の話をよく聞き、要点をまとめる

- コアなビジネス目標やユーザーニーズにたどり着いたらストップ

- だいたい3〜5回で本当の意図にたどり着けます

例:

ステークホルダー:「ボタンを大きくして」

デザイナー:「なぜ大きくしたいのですか?」

ステークホルダー:「見えにくいから」

デザイナー:「なぜ見やすさが大事なんですか?」

ステークホルダー:「それが主要なアクションだから」

デザイナー:「なぜ今そのアクションが特に重要なんですか?」

ステークホルダー:「それがユーザーのコンバージョンにつながるし、今はコンバージョン率が目標に届いていないから」

デザイナー:「なぜ見やすさがコンバージョンの主な障壁だと思いますか?」

ステークホルダー:「実はよく分からない。ただボタンが目立たないのが原因かと思った」

このやりとりで分かること:

- 本当の懸念:コンバージョン率のパフォーマンス

- 仮定:見やすさが主な障壁である

- 機会:コンバージョン改善のためにいろいろな解決策を考えられる

このプロセスを一緒にやることで、ステークホルダー自身が意図を言葉にできたり、デザイナーが代弁できるようになります。

意図への再定義

本当の意図まで掘り下げたら、その意図をまとめてステークホルダーに確認しましょう。まだ合意できていなければ、さらに深掘りします。意図に合意できたら、最終的な解決策の提案はデザイナーが担うことを伝えます。

ステークホルダーの提案も有効な場合があることを伝えつつ、他のアプローチも検討したい旨を説明しましょう。意図を明確にしてくれたことに感謝し、その意図をもとに提案を考えることを伝えます。

例:

「つまり、コンバージョン率が気になっていて、主要なアクションボタンをもっと目立たせてコンバージョンを増やしたいということですね。合っていますか?ありがとうございます。ご提案の“ボタンを大きくする”も含め、他にもいくつかのアプローチを考えて、目標達成に最適な案を提案しますね。」

もしその場で新しい案を出せる場合は、先ほどのロジック構築と同じように、意図とデザイン案のつながりを説明しましょう。その場で提案できない場合は、後日改めて案を持ち寄れば大丈夫です。

まとめ

この記事では、難しいデザインフィードバックに向き合うための2つのアプローチを紹介しました。ただし、すべてのフィードバックに必ずしも対応する必要はありません。デザイナーとして一番大切なのは、謙虚な気持ちで意見に耳を傾け、懸念に向き合い、フィードバックを素直に受け入れることです。

いつも「フィードバックはかわすもの」と思っていると、ステークホルダーとの関係が悪くなり、本当に役立つ建設的なフィードバックにも耳を貸さなくなってしまいます。結果として、デザインの質も自分自身の成長も損なわれてしまうかもしれません。

フィードバックは怖いものに感じるかもしれませんが、本来は歓迎すべきものです。正しいマインドセットとしっかりしたフレームワークがあれば、フィードバックを活かしてもっと良いデザインを生み出せるはずです。