カテゴリーデザインの基礎編

Aug 15, 2025

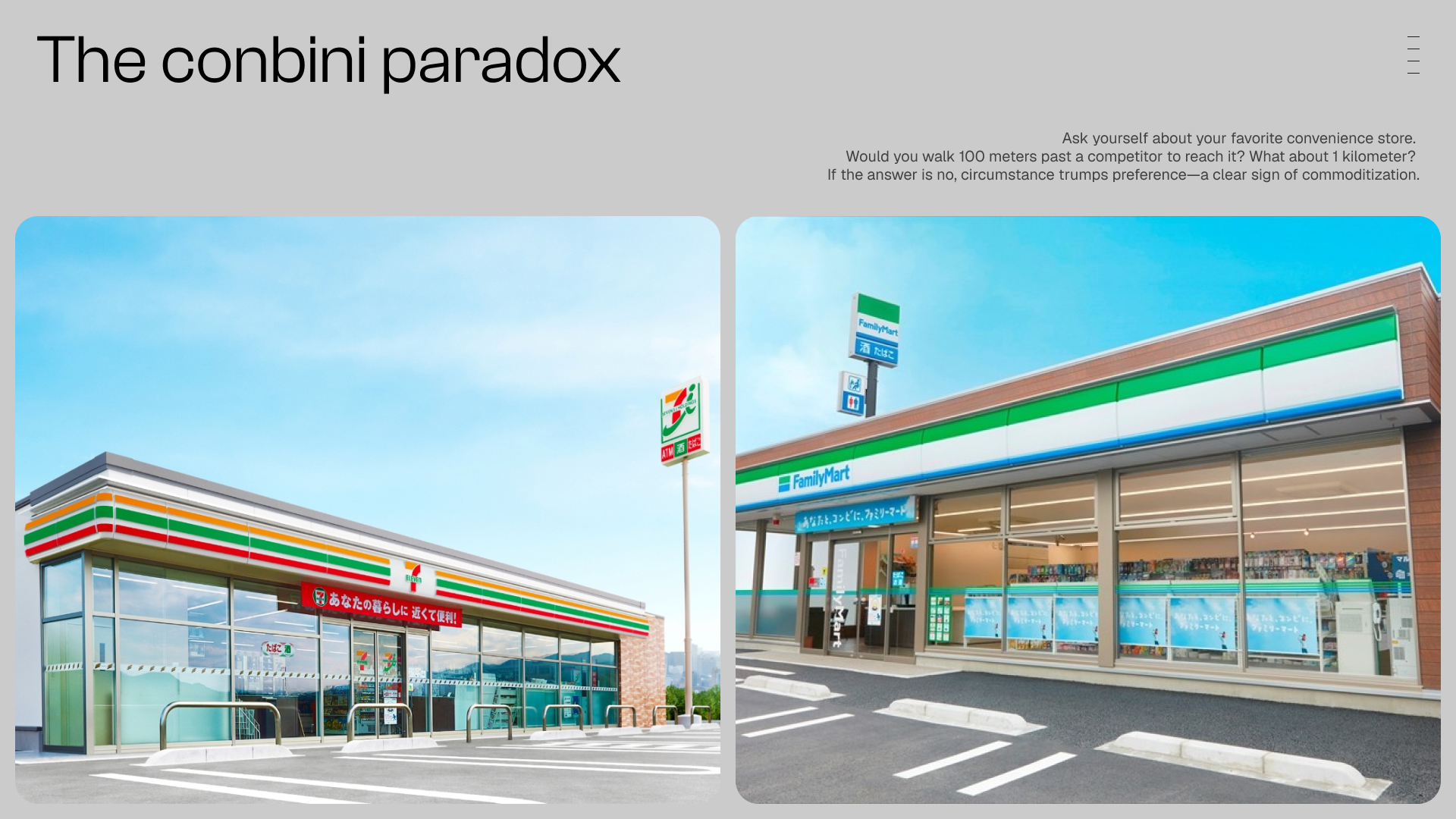

いまの市場は、私が「コンビニのパラドックス」と呼ぶ状態に陥っています。日本に来たことのある人なら誰でも、コンビニの数の多さと提供するサービスの幅広さに驚くはずです。

消費者から見れば、その価値は圧倒的です。食料品の購入から税金の納付、チケット購入や宅配便まで、ほぼ何でもできる。しかし問題は、他のコンビニも同じことができるという点です。できる限りの機能を全部載せ、競合も同じことができるとき、差別化の余地は急速に消えます。結果として、顧客体験が優れていても、それを事業優位に変換して市場を獲りにいくことが難しくなる——こうした状態が生まれます。

- 機能の横並び: どの店も同じフルサービスを提供(食料品、税金の納付、チケット、配送など)

- 状況依存の選択: お客さんは「好きだから」ではなく「近いから」選ぶ

- 意味のある差別化が消失: みんなが全部やる市場では、誰も抜きん出ない

これは、今日の成熟市場で加速しているパターンと同じです。テクノロジーは参入障壁を下げ、AIは実行を簡単にし、市場はどんどん混雑している。結果として、機能の飽和が「意味のある差別化」を削り取っています。

テスト: 「一番好きな」コンビニについて考えてみてください。競合の店舗を100m通り過ぎてでも行きますか?1kmなら?もし答えがNoなら、好みより状況が勝っている——つまりコモディティ化が進んでいるサインです。

最近、起業家やプロダクトに関わる人たちと話す中で、多くのチームが差別化に苦戦しているのを見てきました。混雑した市場で目立つ必要性は理解されていても、うまく実行できたときにそれがどれほど強力な成長レバーになるかは、まだ過小評価されがちです。

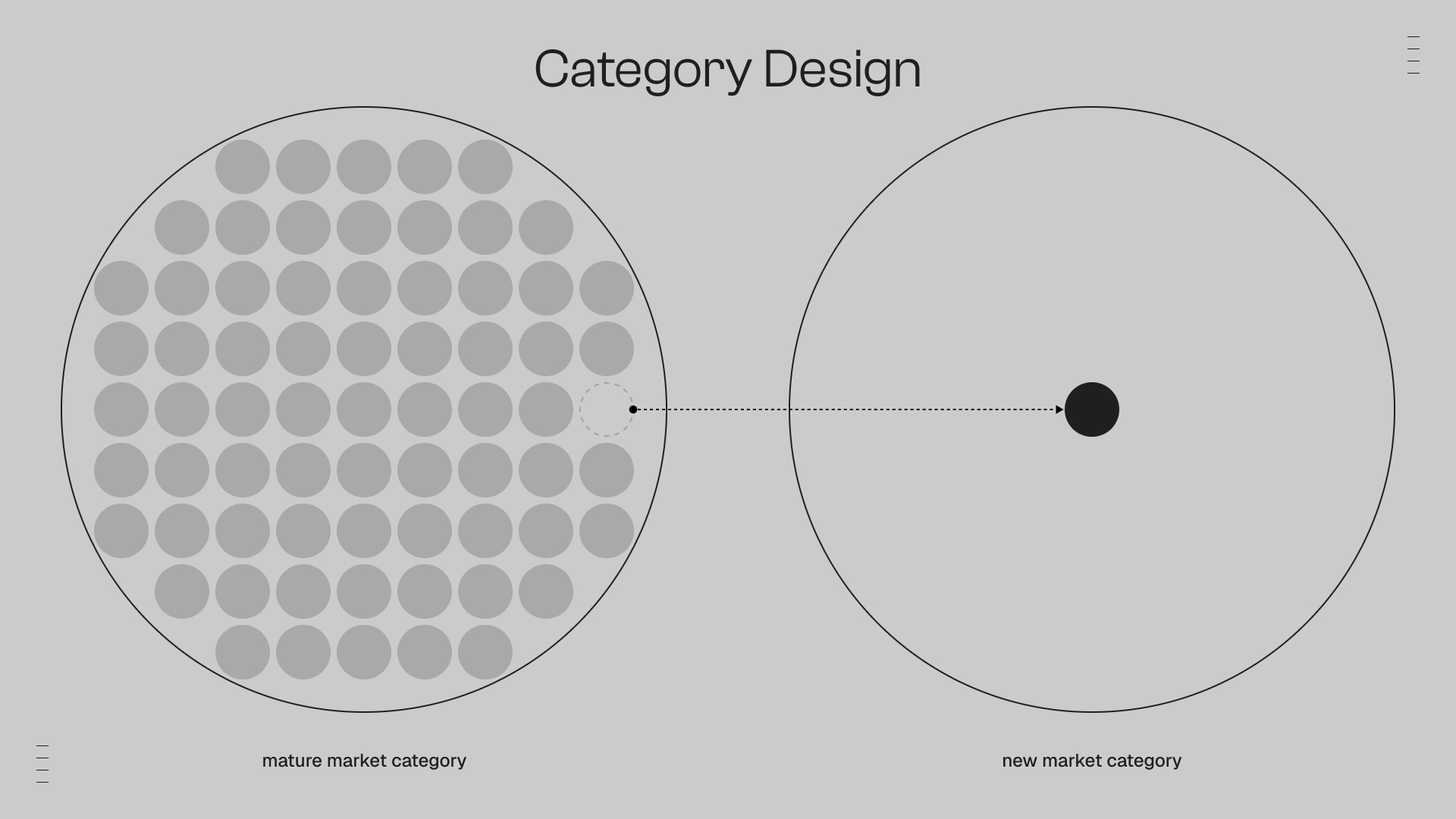

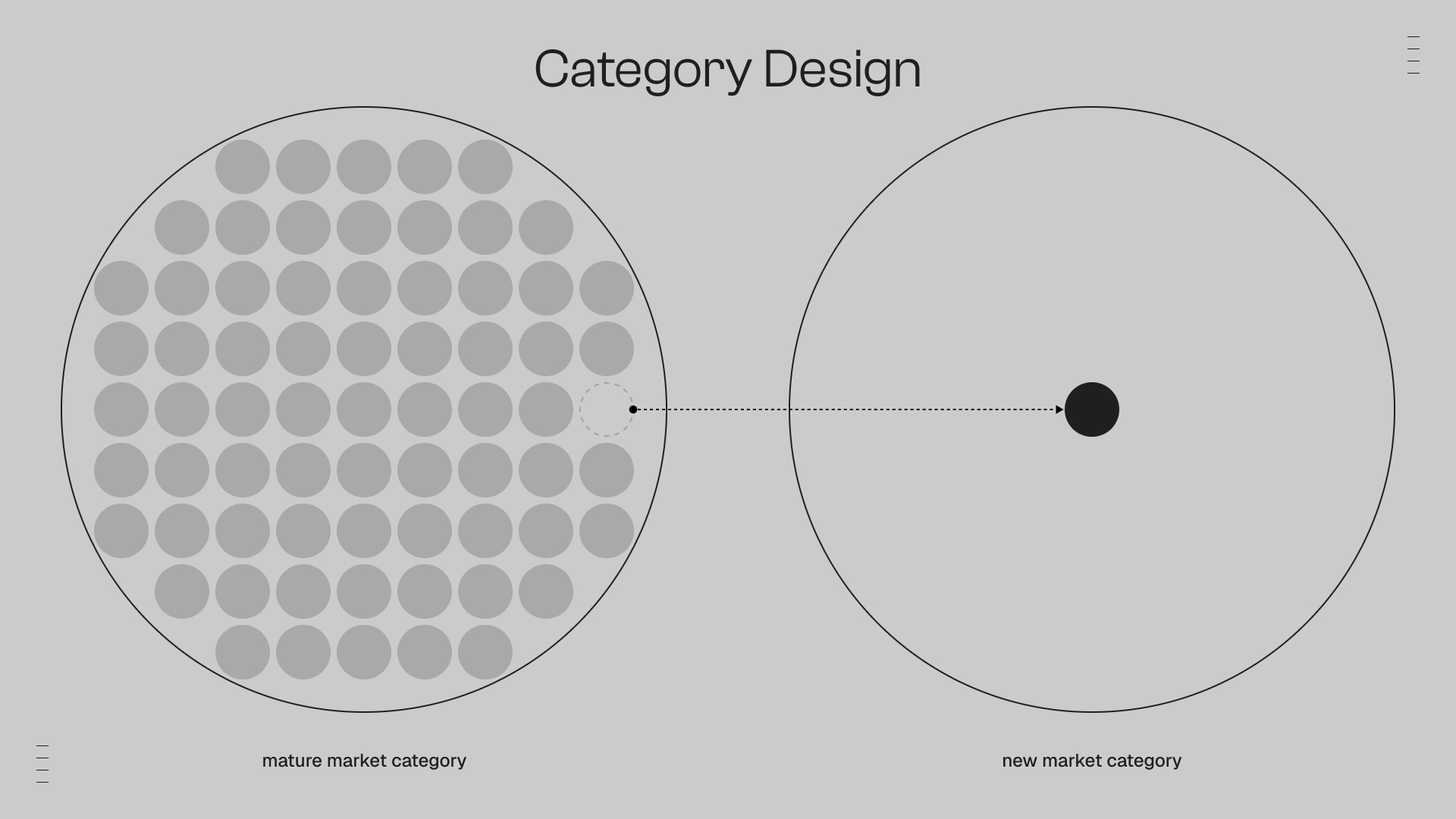

私がプロダクトのポジショニングや戦略で差別化を作る支援をする際、最もよく取り掛かりとして使うのがカテゴリーデザインです。カテゴリーデザインは、新しい市場カテゴリを確立し、その領域で自社をリーダーとして位置づけることにフォーカスしたビジネス戦略です。既存市場にいる人々の思考や行動を変え、事業に有利な新しい方向へと意識をシフトさせることで実現します。その結果、提供物は競合とは根本的に異なる「新しいカテゴリ」として認識されます。要するに、競合が存在しない新しいカテゴリに自社プロダクトを位置づけ、その需要を自ら作り出せれば、不公平なほどの優位性を手にできます。

カテゴリーデザインとは

カテゴリーデザインとは、プロダクトやサービスのために新しい市場カテゴリを創り育て、そのカテゴリにおける業界リーダーとして自社を位置づけるビジネス戦略です。

既存市場で競うのではなく、カテゴリーデザインは次を狙います:

- 新たな市場カテゴリを定義し、主導する

- 潜在的な顧客ニーズを再定義する

- 顧客の価値認識をシフトさせる

- 従来の競合が存在しない市場を創る

コア原則はシンプルです。競合不在の新カテゴリに自社を位置づけ、そのカテゴリ自体の需要を作れれば、「不公平な競争優位(unfair advantage)」を生み出せます。

事例で見るカテゴリーデザイン

実行方法に入る前に、まずは「実際にどう見えるのか」を事例で掴みましょう。

Salesforceは代表的な成功例です。飽和したCRM市場の中で、「クラウドCRM」や「ザ・モデル」という根本的に異なるアプローチを打ち出しました。創業者のマーク・ベニオフは「SaaS」「No Software」といった言葉を普及させ、それらをSalesforceと結びつけることで、実質的に唯一無二の選択肢となる新たなカテゴリを確立しました。

Starbucksはテック以前の代表的な成功例です。「サードプレイス」という概念を市場に提示し、自らをその象徴として位置づけることで、単なるコーヒー店の競争から離れ、新しいカテゴリを創りました。このコンセプトはあまりに強力で、コーヒーに興味がない人でさえ「サードプレイスの空気感」を求めて来店します。

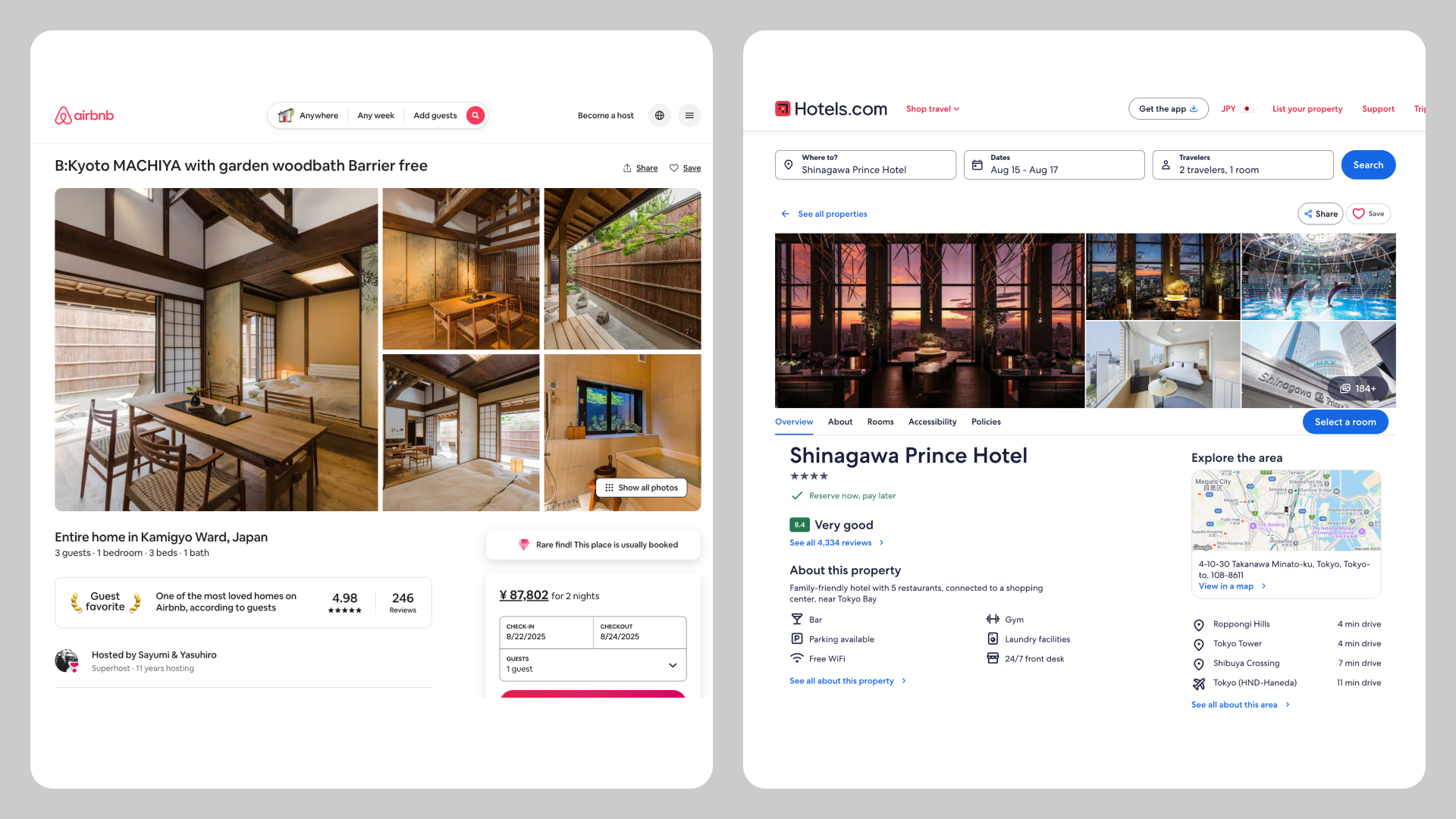

Airbnbも破壊的な例です。私は以前こちらでも書きましたが、Airbnbはホテルのような従来の宿泊とは異なる新しい領域に自分たちを位置づけました。機能だけを見れば、宿泊予約や提供情報は他サービスと大差ありません。実際、Airbnb.com と Hotels.com の違いは何でしょうか?予約のフローや表示される情報は非常に似ています。しかし「よりローカルに根ざした旅の体験」を求める顧客のマインドで見れば、これらのプロダクトの受け止められ方はまったく別物になります。

カテゴリーデザインは、最先端テクノロジーや前例のない機能を必須としません。Starbucksはコーヒーを出し、Salesforceは顧客データを管理し、Airbnbは宿泊を手配する。革新は「機能」そのものではなく、それをどう位置づけ、どう枠付けしたかにありました。だからこそ、カテゴリーデザインは従来のプロダクト・イノベーションよりも手に取りやすい。機能を変えるより、認識を変えるほうが価値を生むことが多いのです。そのうえ、この認識のシフトには、どのチームでも体系的に実装できる再現可能なフレームワークがあります。

カテゴリーデザインのフレームワーク

カテゴリーデザインはシンプルな原理で動きます。認識が変われば、市場が変わる。

主な目的

- 現状の思考を揺さぶる: 既存カテゴリに対する認識を変える

- 新しい価値を確立する: 上位互換もしくは別軸の価値を持つ新カテゴリを定義する

- リーダーシップを主張する: 新カテゴリの「業界リーダー」として位置づける

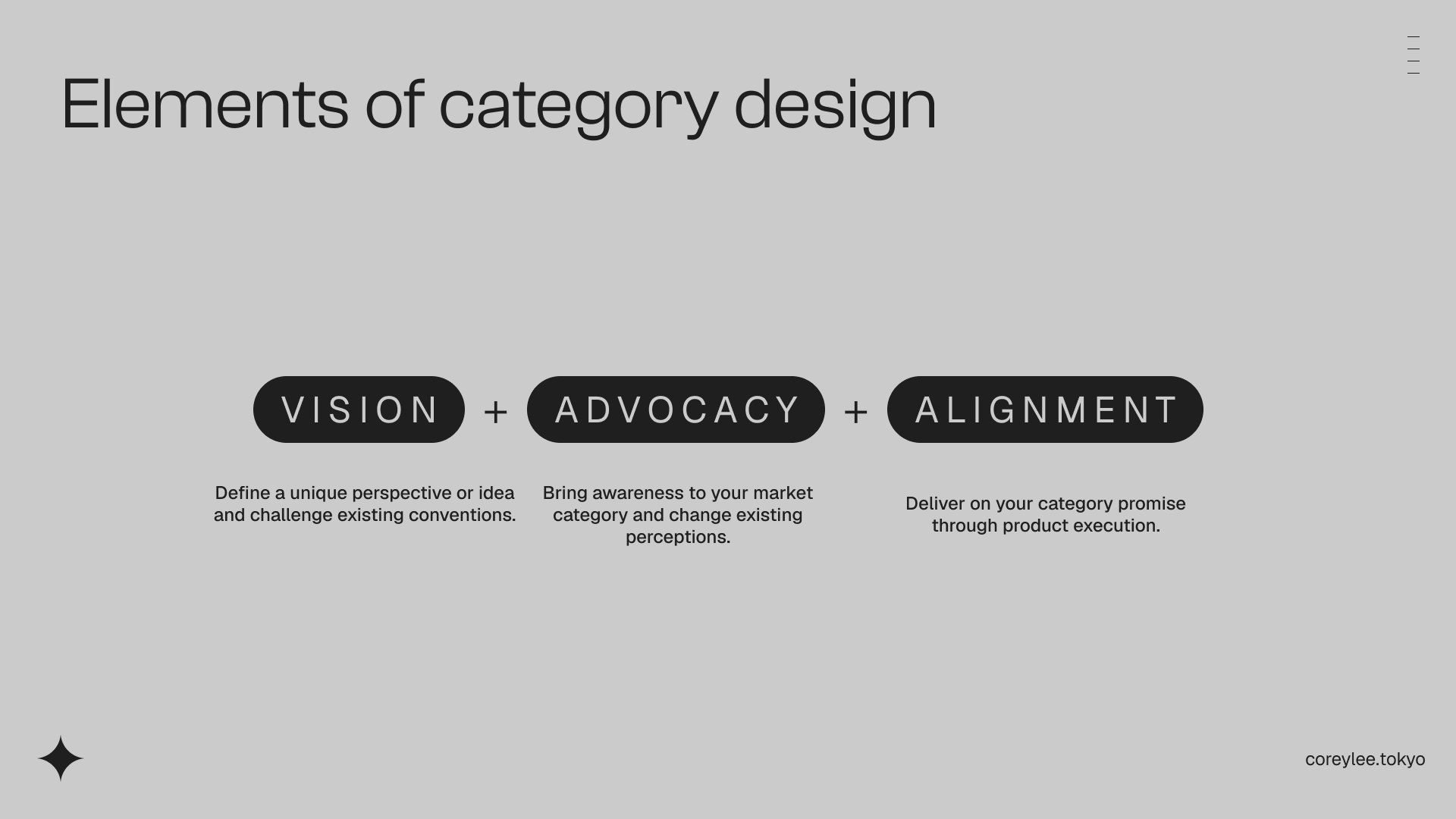

Three-part formula: Vision → Advocacy → Alignment

- ビジョン: 独自の視座や理想を定義し、現状の常識や枠組みに挑戦する。

- アドボカシー: 新しいカテゴリや価値観を積極的に発信し、市場や顧客の認識を変える。

- アラインメント: プロダクト、組織、コミュニケーションのすべてをそのビジョンとカテゴリに揃える。

Step 1: Vision — 独自の視座を定義する

ビジョンとは、独自の視座を打ち出すことです。既存の考え方に挑み、現状の市場常識に対して、より優れた(またはよりニッチな)代替を提示します。

ブランド化されたビジョン

認識を変えるには、ブランド化されたビジョンを用いてポジショニングを確立するのが有効です。Starbucksの「サードプレイス」、Airbnbの「Authentic Travel(ローカルに根ざした旅の体験)」を思い出してください。こうしたビジョンは、人々の興味を惹きつけ、話題化し、連想を通じて自社のユニークな価値提案を浸透させます。

良いビジョンの本質は、インスピレーションを与え、憧れを喚起し、変化を求める感情を引き出すことです。この動機づけこそが既存市場を揺さぶり、既存プレイヤーではなく自社のプロダクトを選ばせます。

新しい市場カテゴリを牽引するためのビジョンを定義するヒントは次のとおりです。

行き届いていないニッチを研究する

- 既存カテゴリの空白を特定する

- 未充足ニーズを持つ顧客セグメントを見つける

- 新生している行動やトレンドを探る

業界の常識に挑む

- 暗黙の前提を疑う

- 業界全体が見誤っている点を見つける

- 逆張りだが理が立つ見解を磨く

新しいメンタルモデルを作る

- カテゴリに「名前」を与える

- 課題の定義を作り替える

- 新しい成功指標を設定する

- 解決策を巡る新しい言語を作る

プロダクト実行による「ブランド化されていないビジョン」

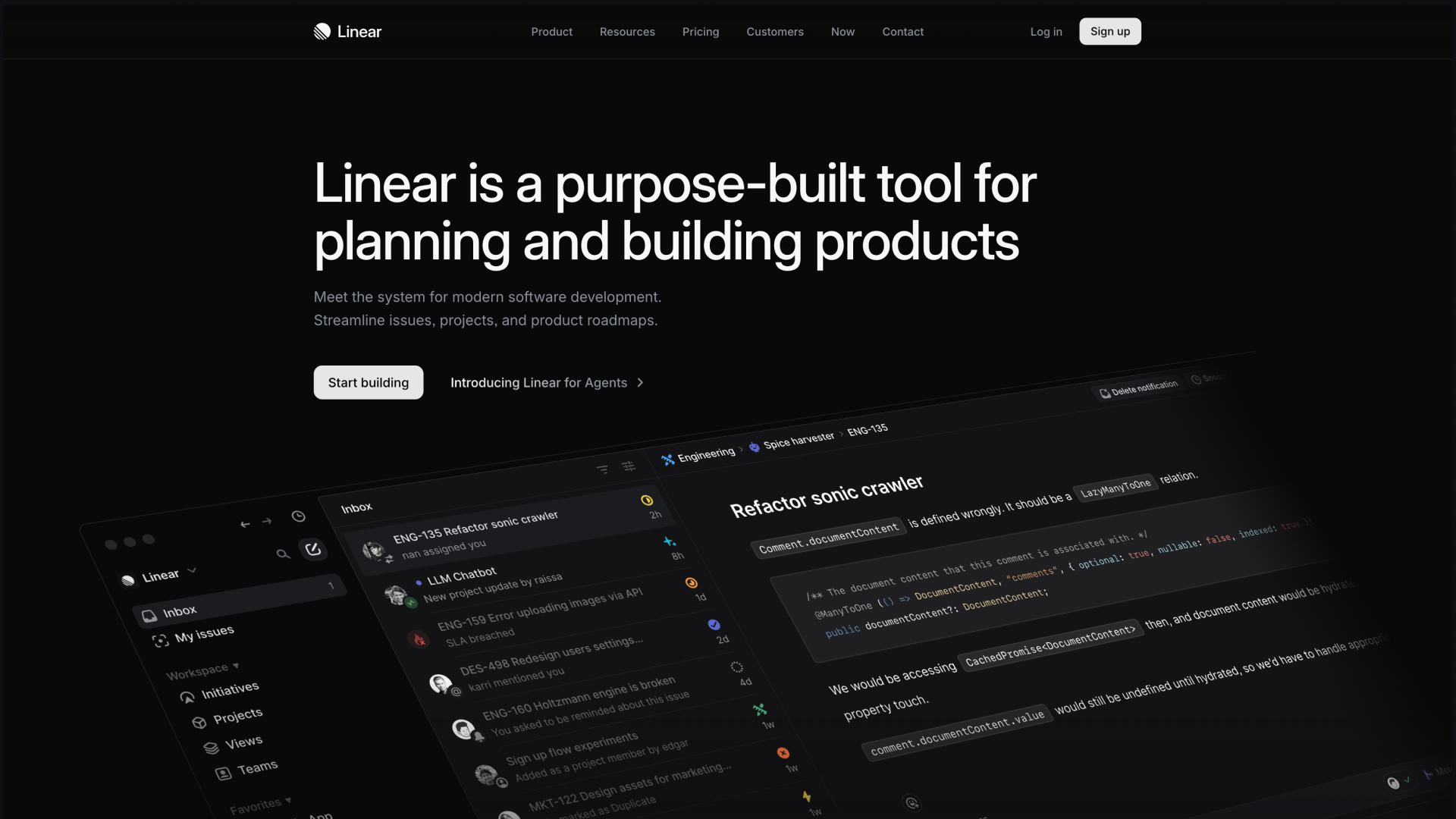

明確にブランド化されたビジョンは王道ですが、ときに「何を語るか」より「プロダクトでどう示すか」が効きます。Linear や Vercel は、プロダクト実行そのもので認識を変えた好例です。

つい最近まで、開発者向けツールは無骨で不親切、見た目の磨きも不足しがちでした。実用一辺倒の成功例としてAWSが象徴的です。体験を高めるデザイン投資を後回しにしても成功したツールが多かったため、「開発者はデザインを気にしない」という思考モデルが根付きました。

つい最近まで、開発者向けツールは無骨で不親切、見た目の磨きも不足しがちでした。実用一辺倒の成功例としてAWSが象徴的です。体験を高めるデザイン投資を後回しにしても成功したツールが多かったため、「開発者はデザインを気にしない」という思考モデルが根付きました。

LinearとVercelはそれをひっくり返しました。デザイン主導のアプローチで「デザインに敏感な開発者のためのツール」という新カテゴリをつくり、今やその明確なリーダーです。彼らはビジョンを大々的にスローガン化していませんが、プロダクトの作りから「デザインドリベンの開発ツールには市場がある」という信念が明白です。成長の背景には、「開発者ツールにデザインは不要」という既成概念への挑戦がありました。

Step 2: Advocacy — カテゴリの認知をつくる

アドボカシーは、プロダクトだけでなく「カテゴリ」そのものをマーケティングする行為です。ゼロからカテゴリを創る場合でも、台頭するカテゴリでリーダーを狙う場合でも、まずは「そのカテゴリの存在」を広く認知させる必要があります。

まずカテゴリを売る

従来のGTM(Go To Market、市場進出戦略)がプロダクト中心なのに対し、ここでは「既存市場との違い」を徹底的に伝え、新しいコンセプトに納得してもらうことにリソースを割きます。

市場(カテゴリ)を市場に対してマーケティングするのは非効率に聞こえるかもしれません。ですが、忘れないでください——カテゴリこそがプロダクトであり、プロダクトこそが市場です。自社が唯一の選択肢、あるいは明確なリーダーであれば、すべてのアドボカシーは最終的にプロダクトへの導線になります。

アドボカシーの定義

多くのプロダクトチームにとって、アドボカシーは定量目標と結びつきにくい抽象概念に聞こえるかもしれません。実際はもっとシンプルです。要するに、アドボカシーとは「思想のマーケティング」。ビジョンを世に届けるための実装手段です。

Advocacy(アドボカシー):ある目的・思想・方針・コミュニティを支持・推進・擁護する行為。意思決定者に影響を与え、世論を形成し、社会・政治・組織の変化を促すことを狙う。

マーケティングと同じく、ターゲットを特定し、説得力のある価値提案をつくり、効果的に届けて「取引」を成立させる必要があります。アドボカシーにおける取引とは、「新しい考え方への合意」を得ることです。

マーケティングはプロダクトを売り、アドボカシーは変化を売る。

| Marketing | Advocacy |

|---|---|

| プロダクトやサービスを推進する | アイデア・目的・方針を推進する |

| 購入を促す | 採用・支持を促す(意思決定者を含む) |

| ブランディング/メッセージング/ターゲティングを使う | フレーミング/ストーリーテリング/ターゲット型アウトリーチを使う |

| 成果を売上・シェアで測る | 成果を方針転換・認知・行動変容で測る |

Three I's フレームワーク

私の経験上、最もシンプルで効果的なアドボカシーの型は「Three I's」に集約されます。

Inform(知らせる) 新しいカテゴリの存在を知らせる。それが何であり、なぜ既存市場と根本的に違うのかを説明する。既存市場との比較対照によって理解の基準点を与え、カテゴリに名前と物語を与える。議論を生み、記憶に残るネーミングは納得がいくまで磨く価値があります。

Inspire(鼓舞する) 何かを説明するだけでなく、「どうなれるか」を描く。このカテゴリに乗らなければ失う可能性を見せ、手に入る結果(アウトカム)を魅力的に売る。

Initiate(導く) 期待と興味が高まったところで、明確な「ベネフィットへの導線」を示す。自然にプロダクトへ辿り着く道筋を用意する。

アドボカシーの実践例

実際にはどう見えるのか?

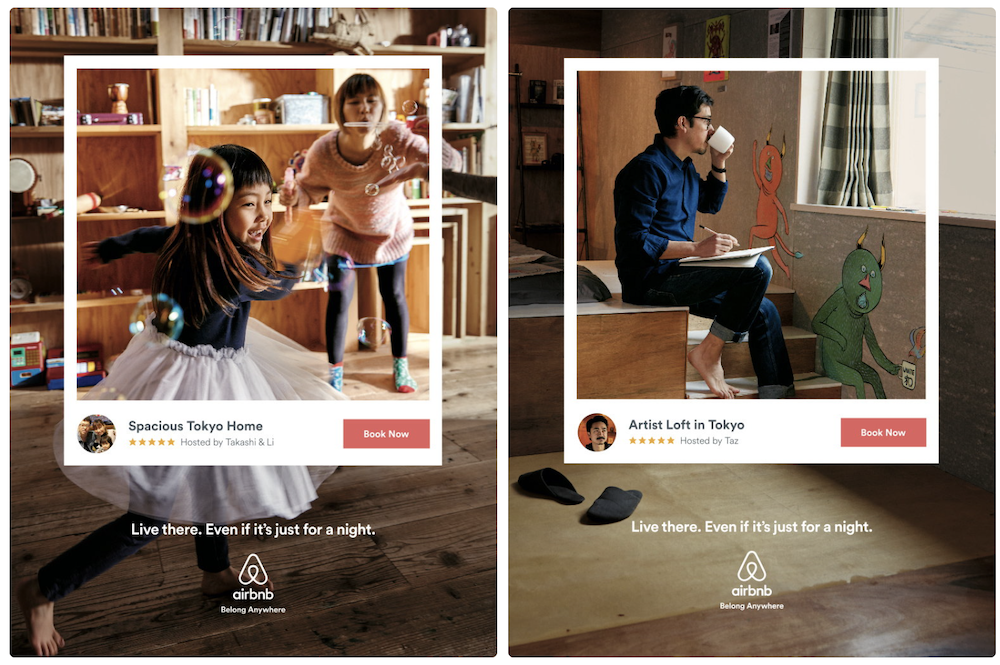

Airbnb: 旅の体験を「もっと良い形」に

Airbnbが「Authentic Travel Experience(ローカルに根ざした旅の体験)」というカテゴリをどう広めたかを見てみましょう。2016年の「Live There」キャンペーンは、この新カテゴリの認知(Inform)を作りました。複数の媒体で、従来の宿泊と対比しながら、Authenticな旅がもたらす憧れのビジョン(Inspire)を描きました。「Don't just go there. Live there.」「Belong Anywhere」といった言葉は、新市場を差別化するマインドセットを明確にフレーミングしています。「Live there. Even if it's just for a night.」のような表現は明確なベネフィットへの導線(Initiate)となり、このカテゴリに合致した同社の提供価値へと自然に繋げました。

Figma: 仕事のやり方を「もっと良い形」に

元Figmaのデザイナー・アドボケイトとして、アドボカシーの話になると、Figmaがそれでカテゴリをどう確立したかは欠かせません。いまやFigmaは世界中のプロダクトデザインチームのデファクトになりつつありますが、最初からそうだったわけではありません。

Figmaは長年にわたり、「Nothing great is made alone」のようなキャンペーンと、ビジョンを前に進めるアドボカシーチームへの投資を通じて、「コラボレーティブなデザインツール」という新カテゴリを築きました。「Nothing great is made alone」は、変化というアイデアを売り、そのファンをFigmaへ自然に導くブランド化されたビジョンの好例です。ファイル型ツールの制約でデザインが分断されがちだった市場に対して、Figmaは「偉大な成果にはコラボが前提」という立場を明確にしました。直近の「Design is everyone's business」も、デザインの重要性を高い志で示す同系のメッセージです。

少し贔屓目かもしれませんが、アドボカシーがカテゴリーデザインの成果に直結した近年の成功例として、Figmaは最も説得力のある事例の一つだと考えています。コラボレーションこそが「より良い働き方」であるというビジョンを売り続け、そのファンが増えるほどにFigmaも共に成長してきました。

Step 3: Alignment — 約束を体験で証明する

アラインメントとは、カテゴリで掲げた約束をプロダクト体験で確実に実現することです。どれだけ説得力のあるビジョンや巧みなアドボカシーがあっても、体験が期待に届かなければ、カテゴリーデザインは失速します。

なぜアラインメントが重要か

カテゴリーデザインは期待値を生みます。新しいカテゴリに同意してくれた顧客は、単にプロダクトを選んだのではなく、「問題の解き方を変える」という信念を選んだのです。体験がその約束を一貫して補強・実現しなければ、信頼は失われ、人々は慣れ親しんだ選択肢へ戻ってしまいます。

アラインメントは、カテゴリの主張を証明する工程です。ポジショニングがメッセージから現実へと移る地点だと捉えてください。

アラインメントの定義

アラインメントとは、組織と顧客体験のあらゆる側面にカテゴリ・ポジショニングを体系的に統合することです。あらゆるタッチポイント・機能・やり取りが、カテゴリの差別化を矛盾なく補強する状態を作ります。

機能中心の従来開発とは異なり、カテゴリに整合した開発は、独自の市場ポジションを補強する「体験」を優先します。

体験のアラインメント例

Starbucks: サードプレイスという体験

Starbucksは、心地よい空間づくりに大胆に投資することで「サードプレイス」のビジョンを実装しました。内装、BGM、照明、Wi‑Fi、立地の選び方まで、理想のサードプレイス像に沿っています。グローバルチェーンでありながら、新宿御苑や環水公園のような印象的なロケーションにも出店する。この投資が示すのは、彼らの「商品」はコーヒーそのものではなく、サードプレイスという体験そのものだという点です。

Slack: 会話的なチームコミュニケーション

Slackは「よりカジュアルで楽しいチームコミュニケーション」というビジョンに合わせて、ブランド全体を会話的で遊び心のあるトーンに揃えました。絵文字の統合は象徴的です。一見するとエンタープライズツールに不要な機能のようでいて、このビジョンを信じる顧客にとっては不可欠。私自身も、カスタム絵文字リアクションは「譲れない機能」であり、チーム内のコミュニケーションのダイナミクスを根本から変えます。

もちろん、Slackの掲げる「where work happens(仕事が前に進む場所)」というビジョンは、絵文字や着信音だけの話ではありません。チャンネル運用の設計、多数のツールとの統合、オートメーションやボットなど、より良いチームワークのための仕組みを実装し続けました。「チームの仕事にメールは壊れている」と宣言してメールに戦いを挑み、社内コミュニケーションの主戦場をSlackへ移したチームの世代を生み出したのです。

もちろん、Slackの掲げる「where work happens(仕事が前に進む場所)」というビジョンは、絵文字や着信音だけの話ではありません。チャンネル運用の設計、多数のツールとの統合、オートメーションやボットなど、より良いチームワークのための仕組みを実装し続けました。「チームの仕事にメールは壊れている」と宣言してメールに戦いを挑み、社内コミュニケーションの主戦場をSlackへ移したチームの世代を生み出したのです。

プロダクトをビジョンに揃えるときの具体策は次のとおりです。

プロダクト体験のアラインメント

- 機能の優先度: カテゴリ・ポジションを補強する機能に集中する

- ユーザー体験: カテゴリの価値観を体現する体験を設計する

- 指標設計: カテゴリに関連するKPIで成功を測る

組織のアラインメント

- セールス育成: まずカテゴリを、次にプロダクトを売る力をつける

- マーケの整合性: あらゆる発信がカテゴリを補強するよう揃える

- カスタマーサクセス: カテゴリの前提で顧客を支援する

デザインとコミュニケーション

- ビジュアルID: デザインの選択にカテゴリ・ポジションを反映する

- 言語: カテゴリ特有の用語を一貫して使う

- タッチポイント: あらゆる接点でカテゴリを再確認させる

カテゴリを定義するうえで重要なのは、ファンに機能的価値をもたらす機能づくりと、(たとえ数値化が難しくても)感情に響く「空気感」をつくる要素の両方です。

カテゴリーデザインのビジネスインパクト

カテゴリーデザインは、従来の差別化では及ばない「測れる優位性」を生み出します。

新しいカテゴリの確立に成功すると、既存の混戦とは別の市場を「所有」できます。Starbucksはすべてのコーヒー店と競っているわけではありません。サードプレイス体験を求める人は、価格比較をしているのではなく、「その体験が欲しいかどうか」を選んでいるのです。

カテゴリーデザインは、アドボカシーを通じてTAM(獲得可能市場)も拡張します。Figmaは既存ツールからシェアを奪っただけではありません。これまでデザインツールに関わらなかったPMやエンジニア、ステークホルダーを「コラボレーティブなデザインのファン」に変え、市場そのものを拡大しました。

何より重要なのは、カテゴリのビジョンに惹かれてきた人は「ユーザー」ではなく「ファン」になることです。彼らはプロダクトだけを買うのではなく、思想全体を伝道し、従来のマーケでは達し得ない有機的な成長を生み出します。

カテゴリーデザインは単なる成長戦略ではありません。コモディティの罠を超えるための「事業の作り方」です。状況が好みを上回りがちな時代にあって、意図的な選択を生む「本物の好み」を作り出します。

カテゴリーデザインを始めるには

もし競争が主に機能勝負で、顧客が「好きだから」ではなく「たまたまだから」選んでいるなら、カテゴリーデザインが道を開きます。やることは体系的です。独自のビジョンを磨き、マーケティングと思想発信でカテゴリをアドボケートし、最後はプロダクト体験のすべてをその約束に揃える。

勝ち残るのは、既存市場で競うのではなく、新しいカテゴリを創る企業です。カテゴリーデザインは成長戦略にとどまりません。コモディティの罠から抜け出し、混雑する市場で本物のロイヤルティを築くための術です。

コモディティの罠を抜け出し、「明確なリーダー」でいられるカテゴリを創る準備ができたなら、お手伝いします。私はチームとともに、独自のカテゴリ・ポジショニングを設計し、「ビジョン—アドボカシー—アラインメント」フレームワークを実装して、意味のある差別化と成長を生み出す伴走をしています。カテゴリーデザインが事業をどう変えられるか、まずはご相談ください。